【本記事のリンクには広告がふくまれています】

ファッション

のプロ“オタク”TOMOが、

いま一番語りたい一足

ウォークオーバーは“ダサい”のか?本音で即答

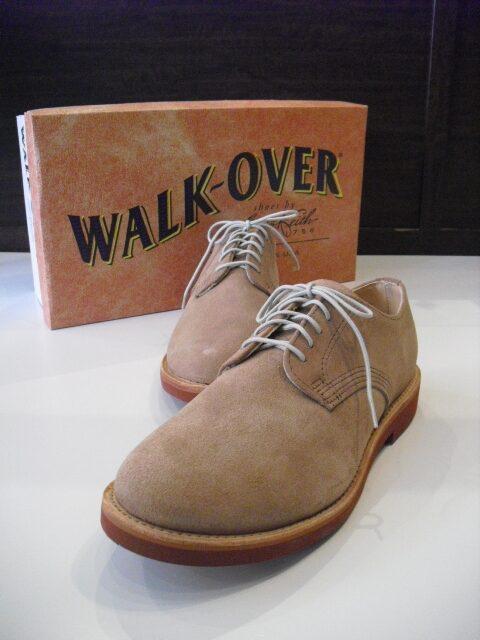

TOMOです。先に結論からいきますね。ウォークオーバー(WALK-OVER)はダサくない。むしろ、“分かる人には刺さりまくる”タイプの靴。理由は3つあります。

- 文脈が強い:1874年創業、“King of the Bucks”と呼ばれるバックスの象徴。ブランドの来歴からして、ただの流行り物じゃない。

- 一足でアメトラが完成:紺ブレ×チノに白バックス(春夏)/ダーティーバックス(秋冬)を合わせるだけで、雰囲気が一段引き上がる。

- 長く履ける:グッドイヤーウェルト中心で“修理前提”。使い込むほど“味”になっていくタイプです。

「でも“ダサい”って声も見かけるよ?」という疑問、わかります。だからこそ、なぜそう言われがちなのかを具体的に検証していきましょう。読みながら、あなたのワードローブに照らして想像してみませんか。

この記事の著者

10,000人以上の悩みに寄り添ってきたファッション悩み解決の専門家

TOMO

トモ

三度の飯より服が好きな服マニアのブロガーのtomoです。 このブログを通じて、ファッションの魅力をどこよりも詳しくわかりやすく解説しています。 いま気になるブランドやアイテムを買うかどうかで悩んでいる人は多くいます。 そこで、今まで服に使った金額が「1000万超え」の私のこれまでの経験と実体験をもとに200以上のブランドをブログで解説しています。 今では月に3万人以上に読まれているブログとなっています。

あなたもこんな悩みはありませんか?

こんな悩み

ありませんか?

ファッション相談で頻出の悩み、ここに集約されます。

- 黒のストレートチップだと堅すぎる。

- 白スニーカーだと軽すぎる。

- 仕事終わりにそのまま街へ行ける“中間点”が見つからない。

- 結婚式や二次会でかぶらない一足が欲しい。

- 季節感を足元で出したいけれど、正解が分からない。

- バックスのブランドが色々あって、何が“本物”か判断しづらい。

- 「汚れやケアが不安」「サイズ選びが怖い」という理由で買う一歩が踏み出せない。

この“全部ちょうどいい”を満たすのがウォークオーバー。とはいえ、まずは“ダサい論”の正体をほぐしておきたいところです。

ウォークオーバーが“ダサい”と言われる3つの理由と誤解

ダサいと

言われる

3つのワケ

ウォークオーバーを調べていると、どうしても「ダサい」ってワードがちらつきます。

でもファッションオタク目線で深掘りすると、それは誤解だったり“扱い方の問題”なんですよね。具体的に見ていきましょう。

① 白スエード=汚れやすい

確かに、真っ白なスエードって履き始める前から緊張します。でも、ここが実は魅力でもあるんです。履いた瞬間は“清潔感の塊”。

そして汚れやすいからこそ、防水スプレーやスエード消しゴムでの手入れが文化の一部になっている。ちょっとした汚れは“味”として許容され、むしろ雰囲気が増す。

これはレザーシューズの世界でしか楽しめない育て方だと思いませんか。

② サイズ感が不安

復刻期のモデルや木型(ラスト)の違いで、「思ったより大きい」「細すぎる」といった声があります。

これ、ネガティブに見えますが、Amazon![]() の30日返品制度を使えば解決できる問題。むしろ「一度履いて自分の足に合うか確かめられる」という安心材料に変わります。

の30日返品制度を使えば解決できる問題。むしろ「一度履いて自分の足に合うか確かめられる」という安心材料に変わります。

③ 復刻モデルの評価が割れる

「昔の方がよかった」「革質が〜」という声、古着界隈ではよく出ますよね。ただ、2010年代のコラボや復刻ラインは、“クラシック×モード”文脈で再評価されてきた実績がある。

つまり、“古着勢”には賛否があるけれど、“現代のコーディネート”に寄せればむしろ強い武器になる。

ダサいと片付けられている背景は、ケア・サイズ選び・時代解釈に原因があるだけ。ここをクリアすれば、一気に「ダサい」から「洒落てる」に転換できるのがウォークオーバーなんです。

1874年創業から続く物語 ― “King of the Bucks”の歴史

ウォークオーバーを語るとき、絶対に外せないのがその「物語性」です。単に“昔からある靴”じゃないんです。ファッション好きなら誰もがワクワクしてしまう長い系譜があるんですよ。

■ 1758年から続く家業の系譜

驚くべきことに、ウォークオーバーの創業者ジョージ・E・キースの一族は、1758年から製靴やなめし業に関わっていた記録があります。つまり、ブランドが生まれる100年以上前から靴づくりのDNAを持っていたんです。

■ 1874年、正式創業

本格的に「WALK-OVER」としてスタートしたのは1874年。すでに産業革命後のアメリカで、大量生産とクラフトマンシップの両立が模索されていた時代です。

このタイミングでの創業は、「大衆に靴を供給しつつ、品質を落とさない」という姿勢を象徴しています。

■ 1899年ロンドン進出

アメリカ国内での成功に留まらず、19世紀末にはロンドンに進出。アメリカントラッドをヨーロッパに持ち込む先駆けになりました。これって、現代で言えば日本ブランドがパリコレに呼ばれるようなもの。

当時としてはかなりの快挙だったんです。

■ ポストWWII〜80sのプレッピーブーム

戦後、アイビールックやプレッピー文化が花開く中で、“バックス”=白スエード靴の王道として定番化。

「King of the Bucks」と呼ばれる所以はここにあります。大学キャンパス、結婚式、新郎靴として、アメリカントラッドの象徴になったんです。

■ 2010年代、コラボによる再評価

そして忘れてはいけないのが近年の再評価。デザイナーとのコラボ(Parke & Ronen、David Hartなど)で、クラシックにモードの文脈が加わった。

「古い靴」から「今のファッションに溶け込む靴」へ進化した瞬間です。

こうして歴史を振り返ると、ウォークオーバーって「文化遺産を足元に履く」感覚なんですよね。単なるブランドではなく、アメリカントラッドの象徴を100年以上背負っている存在。

特徴と強み:なぜ直接競合より選ばれるのか?

強みを解説

ウォークオーバーの魅力は“歴史があるからすごい”だけではありません。

今の時代に履いても「ちゃんと選ばれる理由」があるんです。

競合ブランド(バスのバックス、リーガル、あるいは中古オールデンなど)と比較しても、ウォークオーバーには独自の強みがはっきり見えます。

■ 赤レンガソール×白スエードの伝統的アイコン

一目でわかる「赤レンガ色ソールに白スエード」。これは他ブランドでも真似できそうでできない組み合わせです。

履くだけで「アメトラ」や「プレッピー」を理解している人だと伝わる。つまり、言葉にしなくてもスタイルを語れるアイコン性が強いんです。

■ グッドイヤーウェルト製法=修理して長く履ける

「ウェルト製法=長く履ける靴」という常識を体現するのがウォークオーバー。ソールがすり減っても張り替えられるから、一度手に入れれば10年以上付き合える。

ファッションは消耗品ではなく、相棒にしていくものだという哲学に共鳴する人には響きますよね。

■ 季節ごとの印象変化(白/ダーティーバックス)

春夏は白バックスで爽やかに。秋冬はダーティーバックスで落ち着きを演出。たった2色で1年を通して“季節感ある足元”を作れるのが大きな武器です。スニーカーでは出せない、クラシックな奥行きがある。

■ 文化的文脈に裏打ちされた価値

他の革靴と決定的に違うのは、**“アメリカントラッドの物語を背負った一足”**であること。単に「おしゃれ」ではなく「文化を履く」という行為になる。これはリーガルや無銘ブランドには真似できない部分です。

ウォークオーバーは「ただの靴」じゃなく、「文脈を纏ったプロダクト」。だからこそ、直接競合と比べても埋もれない存在なんです。

他ブランドと徹底比較

他ブランドと

徹底比較

ウォークオーバーを“買うかどうか”考えるとき、やっぱり気になるのは他ブランドとの違いですよね。ここでは、同じ土俵に立つ競合を取り上げて、リアルに比較してみます。

■ リーガル(REGAL)との比較

リーガル

との比較

リーガルも日本で根強い人気を持つ革靴ブランドです。

- 強み:国内展開が安定、価格も手頃、ビジネスシーンに対応。

- 違い:ウォークオーバーほど“アメトラの物語性”はなく、ベーシックで堅実。

→ 安定感ならリーガル、文化的ニュアンスを狙うならウォークオーバーです。

■ バス(G.H.Bass)のバックスとの比較

G.H.Bassの

バックスとの比較

同じ“バックス”カテゴリーの代表格がバス。

- 強み:アイビースタイルとの親和性、価格も近い。

- 違い:ウォークオーバーは「King of the Bucks」と呼ばれる象徴的存在。赤レンガソールや細部の造りがよりクラシック。

→ 「定番の中の定番」を求めるならウォークオーバー。

■ アレンエドモンズ(Allen Edmonds)との比較

アレンエドモン

との比較

高価格帯の米国靴ブランド。

- 強み:革質・仕立てのクオリティは圧倒的。

- 違い:値段は倍以上することも多く、気軽に“文化アイテム”として履くには重い。

→ コスパとアイコン性の両立ではウォークオーバーに軍配が上がります。

■ スニーカー(スタンスミスやコンバース)との比較

スニーカー

との比較

「白を足元に持ってくる」という意味で比較対象になるのが白スニーカー。

- 強み:気軽、安い、どんな服装にも合う。

- 違い:フォーマルな場では軽すぎる。スーツや紺ブレには対応できない。

→ 革靴らしい格とスニーカーの軽さの中間点を埋めるのがウォークオーバー。

■ オールデン中古との比較

オールデン中古

との比較

「中古オールデン」という選択肢もあります。

- 強み:高級感と圧倒的ステータス。

- 違い:中古でも値段が高騰中。しかも修理歴や状態にバラツキがある。

→ “手が届くアメリカ靴”という現実解はウォークオーバーです。

総合すると、ウォークオーバーは「価格・物語性・使いやすさ」のバランスが優秀。競合に勝てるポイントがしっかりあるのが見えてきます。

実際の愛用者レビュー&ビフォーアフター

愛用者の

リアルな声

ファッション好きとしては、やっぱり「実際に履いてる人の声」が一番説得力ありますよね。ウォークオーバーはレビューもユニークで、履く前と履いた後のギャップが大きいのが特徴です。

■ 結婚式で褒められた実例

「結婚式の二次会で白バックスを履いて行ったら、同年代の友人に“その靴いいね”と声をかけられた。黒靴の人ばかりの中で浮かないのに、しっかり目立つ」

黒靴と差別化しつつ、やりすぎ感がないのが強み。特に**新郎やゲストの“季節感ある一足”**として好評なんです。

■ 7年以上履き続けているユーザーの声

「ソールを2回交換して、気づけば7年以上。正直、他の革靴より出番が多い。白は汚れても“味”として納得できるし、手入れが楽しい」

修理前提で作られているからこそ、長期的にコスパが良いんですよね。新品で2万円前後でも、7年以上履けば元は十分取れてしまう。

■ Before → After の変化

- Before:黒のストレートチップばかり。ビジネスには良いけど休日に堅い。

- After:ウォークオーバーを投入 → 休日の紺ブレやチノスタイルが一気に垢抜け。

「同じ服なのに、靴を変えただけで印象が変わる」という実感はレビューでも多数。一足でスタイルの完成度を押し上げるのがウォークオーバーです。

レビューを見ても、買う前は「汚れやすい?サイズ不安…」という声が多いのに、買った後は「もっと早く買えばよかった」に変わっているのが面白い。

どんな年齢層に似合う?実際のユーザー層を解説

リアルな着こなし

を紹介

ウォークオーバーは「何歳から履くべき?」という質問をよく耳にします。結論から言えば、25歳から55歳まで幅広い世代にフィットするんです。理由をオタク目線で整理してみますね。

■ 25〜35歳:アメトラ・アイビーを“学び始めた層”

紺ブレやチノに挑戦し始めるけど、まだアイテムの選び方に迷う年代。

→ ウォークオーバーを合わせれば、初心者でも一気に“通っぽい”雰囲気に寄せられます。

■ 30〜45歳:仕事もプライベートも“差別化”したい層

ビジネスでは黒靴や茶靴を履くけれど、休日は少し崩したい。

→ 白バックスやダーティーバックスを履くことで、「休日の足元に知性」を加えられる。

■ 40〜55歳:文化や背景を“理解して楽しめる層”

若い頃にプレッピーブームやトラッドを経験した世代。

→ 改めてウォークオーバーを履くと、「懐かしさと今っぽさ」の両方が手に入るんです。

■ 二次ターゲット:ヴィンテージ好き・スニーカー卒業層

「スニーカーもいいけど、もう少し“大人”に見せたい」という人。

→ ウォークオーバーなら、革靴の重さがなく、スニーカー感覚で履ける軽快さがあります。

結果として、ウォークオーバーは「年齢ではなく、スタイルの文脈にハマるかどうか」で決まる靴。つまり、自分がアメトラやプレッピーに惹かれるなら、年齢に関係なく似合うということです。

購入前に知っておきたいデメリットと注意点

知っておくべき

デメリット

どんなに魅力的な靴でも、デメリットを理解しておかないと「思っていたのと違った」と感じてしまいます。ファッションオタクとして、ここはきちんと整理しておきたいポイントです。

■ 白スエード=汚れやすさとの付き合い方

白い靴は避ける人も多いですよね。確かにウォークオーバーの白バックスも汚れは目立ちます。

ただし、“汚して味にする”のが文化的正解なんです。防水スプレー→履いたらブラッシング→月1回のメンテで十分。

「新品の白を維持し続ける」のではなく、エイジングを楽しむ靴と考えると気が楽になります。

■ サイズ感の難しさ

復刻期やモデルによってラスト(木型)が微妙に違うため、サイズ選びに迷う人が多いのも事実です。

ただしAmazonなら30日返品制度があるので、サイズ違いを試す前提で購入すればリスクは小さくできます。

■ 新品供給が不安定

国内正規店の流通は少なく、Amazon![]() や楽天で在庫切れになるケースもよくあります。

や楽天で在庫切れになるケースもよくあります。

「欲しい時に買えない」「サイズ欠けが早い」のはデメリットですが、逆に言えばサイズが合うものに出会えたら即決する価値があるとも言えます。

■ 復刻モデルの賛否

一部の復刻ラインでは「昔より革質が落ちた」という声もあります。これは古着市場と比較される宿命ですが、新品を安心して履けるという点では復刻にも価値があります。

デメリットを理解した上で選ぶと、むしろ「分かって楽しんでいる自分」に満足感が生まれる。これもウォークオーバーの魅力の一部なんです。

価格帯とお得な買い方(Amazon・楽天・中古市場)

どこが一番お得?

ウォークオーバーを検討するとき、一番気になるのは「いくらで手に入るのか」。ここはリアルにまとめておきましょう。

■ 新品価格の目安

- 一般的な新品/復刻ライン:2万円前後

- 限定コラボや希少モデル:3万円以上

この価格帯でグッドイヤーウェルト製法、米国ブランドの系譜を持つ靴が手に入るのは、かなりコスパが良い部類です。

■ デッドストック・中古市場

- デッドストック(未使用品):1万円台で見つかることもある

- 中古(良コンディション):5,000〜15,000円台

例:80sサドルが9,450円で出回っていた実績あり。

→ 特にセカンドストリートや古着市場では“回転が速い”ので、欲しいサイズが出たら即決推奨です。

■ 楽天でのお得な買い方

- スーパーSALEやお買い物マラソン → ポイント還元最大10倍

- 「5と0のつく日」に合わせれば、さらに還元アップ

→ 実質的に1〜2割引きで入手できるチャンスがあります。

■ Amazonでのお得な買い方

- 在庫切れリスクがあるものの、プライム対象商品なら送料無料+返品無料。

- サイズ不安があっても30日間返品対応で安心。

結論:新品で安心して履き始めたい人はAmazon/ポイントで賢く狙いたい人は楽天/掘り出し物や安さ重視なら中古市場という三本柱で考えると効率的です。

まとめ:ウォークオーバーは“定番を知る大人”の証

ここまで深掘りしてきましたが、最後に整理してみましょう。

■ ダサい?という声の正体

ダサい?

という声の正体

- 白スエードの汚れやすさ

- サイズ感の不安

- 復刻モデルの賛否

→ 実は「工夫次第で解決できる問題」でしかありませんでした。

■ 選ばれる理由

- 1874年創業、**“King of the Bucks”**と呼ばれる歴史的象徴

- 赤レンガソール×白スエードという唯一無二のアイコン性

- グッドイヤーウェルトで10年以上履ける相棒性

- 季節感を即演出できる“白/ダーティーバックス”の二刀流

■ 買い方のコツ

買い方のコツ

- Amazonなら30日返品保証で安心

- 楽天ならSALEやポイントで実質割引

- セカンドストリートなどの中古市場なら掘り出し物が狙える

つまり、ウォークオーバーは「知っているかどうか」で評価が分かれる靴なんです。ファッションオタクからすれば、ダサいどころか“文化的に洒落ている”一足。

あなたがアメトラやプレッピーに少しでも惹かれるなら、この靴は必ずワードローブを格上げしてくれるはずです。

この記事の著者

10,000人以上の悩みに寄り添ってきたファッション悩み解決の専門家

TOMO

トモ

三度の飯より服が好きな服マニアのブロガーのtomoです。 このブログを通じて、ファッションの魅力をどこよりも詳しくわかりやすく解説しています。 いま気になるブランドやアイテムを買うかどうかで悩んでいる人は多くいます。 そこで、今まで服に使った金額が「1000万超え」の私のこれまでの経験と実体験をもとに200以上のブランドをブログで解説しています。 今では月に3万人以上に読まれているブログとなっています。

ファッションぶった斬り 本音マジ解説

ファッションぶった斬り 本音マジ解説